-

Studio 54

Inhalt Shane O’Shea lebt in einem Vor Ort von New York und träumt von einen besseren Leben in Saus und Braus. Ein Türöffner hierzu könnte ein Job im legendären “Studio 54” sein, doch auch hier hält der zunächst sehr überwältigende Rausch nicht ewig an… Fazit Gleich vorweg: mein Review bezieht sich auf die Ursprungsfassung des Filmes, der mir sogar noch auf Videokassette vorliegt. Vor einigen Jahren ist eine neue Schnittfassung aufgetaucht, die den Streifen in weiten Teilen wohl komplett verändert und vollkommen neue Einsichten präsentiert. Falls ich diese Version mal zu Gesicht bekomme, werde ich diese hier gegebenenfalls noch einmal besprechen. Wie der Name bereits deutlich macht, versucht uns Regisseur…

-

Game Night

Inhalt Max, Annie und ihre Freunde sind echte Nerds und treffen sich regelmäßig zu gemeinsamen Spieleabenden. Als sich eines Tages unverhofft Max großer Bruder Brooks meldet und ebenfalls zu einem solchen Event einlädt, wissen die Teilnehmer alsbald nicht mehr mehr Fiktion und Realität zu unterscheiden… Fazit Die Grundidee des Streifens war selbst bei seinem damaligen Erscheinen nicht mehr ganz taufrisch, doch als wirklich dramatisch erwies sich dieser Umstand noch nie. Noch immer gefallen das hohe Tempo und die Schlagzahl an gelungen Gags, die Zeit verging fast wie im Flug. Rachel McAdams und Jason Bateman gaben ein herausragendes Paar ab, wobei auch die Chemie zum restlichen Cast absolut gepasst hat. Jede…

-

Homefront

Inhalt Als der ehemalige Polizist Phil Broker mit seiner kleinen Tochter aufs Land zieht, wollte er eigentlich nur ein ruhiges Leben abseits seiner rauen Vergangenheit dort verbringen. Durch einen kleinen Zwischenfall jedoch entbrennt ein kleiner Streit in der Nachbarschaft, der sich bald zu einem echten Kleinkrieg mausert – bei dem Phil alsbald sogar mit alten Feinden konfrontiert wird… Fazit Die letzten Filme von Jason Statham waren ja eher durchwachsen und haben die Anforderungen an “Homefront” etwas herunter geschraubt. Vielleicht war das auch ganz gut, denn so konnte der Titel seine volle Wirkung entfalten und die alten Stärken des Schauspielers neu entflammen lassen. Die Handlung war zweckmäßig und bot einen passablen…

-

The Town – Stadt ohne Gnade

Inhalt Doug MacRay und seine Freunde stammen aus einfachen Verhältnissen und hatten schon oft Konflikte mit dem Gesetz. Sie kamen nie aus dem schlechten Umfeld ihres Viertel heraus und sind zum Teil durch die kriminellen Aktivitäten der eigenen Väter vorbelastet. Sie arbeiten sogar für die selben Auftraggeber. Beim einem Überfall auf eine Bank nehmen sie eine Angestellte als Geisel und entließen sie kurz darauf wieder in die Freiheit. Als sich das FBI in die Ermittlungen der örtlichen Polizei einschaltet, bekommen die Räuber jedoch kalte Füße. Doug will sich um die vermeintliche Zeugin kümmern und verliebt sich ausgerechnet in sie.. Fazit Bei “The Town” hat sich Ben Affleck als Multitalent bewiesen…

-

Aquaman: Lost Kingdom

Inhalt Black Manta ist zurück und noch immer Besessen von der Ermordung Aquamans – welcher wiederum als König von Atlantis und als Vater eines kleinen Kindes viel um die Ohren hat. Mittels alter Artefakte will der Bösewicht diesmal zuschlagen und so nebenbei noch unseren Planeten zerstören… Fazit Während der erste Teil noch großen Spaß bereitete und bei den Kritiken gut wegkam, sah die Sache bei dessen Fortsetzung weniger schön aus. Trotzdem hat man den Gang ins Kino gewagt – und ging am Ende mit dem versprochenen Kopfschütteln und gemischten Gefühlen aus dem Saal. Kommen wir erst einmal zu den positiven Dingen. Jason Momoa und viele andere sind wieder mit dabei…

-

Aquaman

Inhalt Als Sohn einer atlantischen Königen und eines einfachen Leuchtturmwärters wächst der kleine Arthur zunächst wie ein normaler Junge auf. Als er jedoch seine außergewöhnlichen Fähigkeiten bemerkt und von einem Mentor ausgebildet wird, reift der Superheld “Aquaman” heran. Arthur hilft den Menschen und hält sich zunächst aber fern von dem Treiben im Meer. Mit Anbruch eines vermeintlichen Krieges und eines zweifelhaften neuen Königs, ändert sich jedoch seine bisherige Zurückhaltung… Fazit “Aquaman” galt irgendwie immer als etwas belächelt und wurde gefühlt nur von wenigen Fans als richtigen Superhelden der ersten Garde anerkannt. Seine bisherigen Gastauftritte waren zwar nett, haben aber nicht unbedingt vom Hocker gerissen. Mit Erscheinen des ersten Trailers seines…

-

Reacher – Staffel 1

Inhalt Ein Unbekannter erreicht die verschlafene Kleinstadt Margrave und plötzlich häufen sich die Morde. Die Polizei stellt zwar schnell einen Zusammenhang fest, kann aber keine eindeutigen Beweise für seine Beteiligung offenbaren. Schnell bringt sich der neue Besucher allerdings in deren Arbeit ein und möchte beim Lüften einer groß angelegten Verschwörung behilflich sein… Fazit In der letzten Zeit wusste ich inmitten des dichten Seriendschungels gar nicht mehr, was sich diesbezüglich überhaupt noch lohnt zu schauen und nicht sogar Opfer einer unvollendeten Absetzung zu werden droht. Bereits am Rande (durch den Start der zweiten Staffel) habe ich vernommen, dass “Reacher” eine recht gute Produktion sein sollte und so habe ich mich –…

-

Greyhill Incident (Playstation 5)

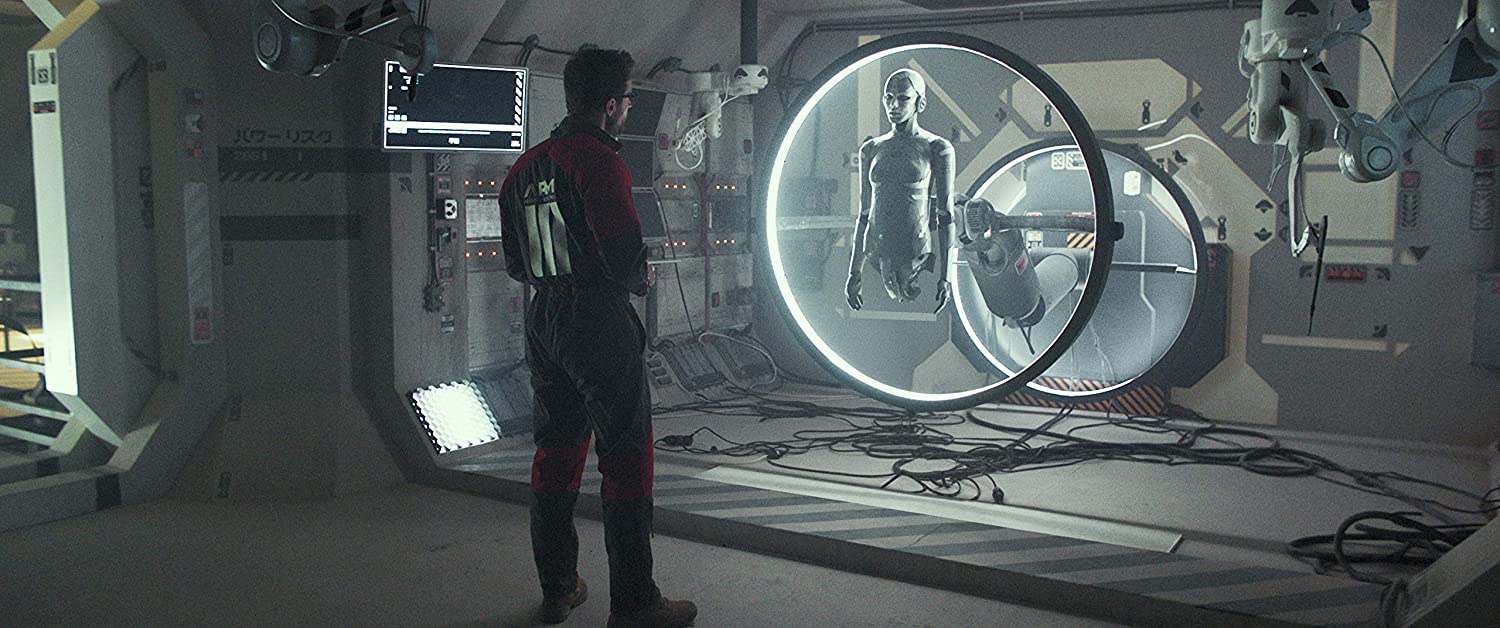

Inhalt Der Spieler schlüpft in die Haut von Ryan Baker, der gemeinsam mit der Nachbarschaft zum Zeuge einer Alien-Invasion wird. Bewaffnet mit Baseballschläger und Revolver gilt es wieder Ordnung in der Gegend zu schaffen… Gameplay Auch wenn sich die kurze Inhaltsangabe danach anhört, “Greyhill Incident” ist kein reiner Shooter. Das Spiel findet zwar in der First-Person-Perspektive statt, doch Schleichen, Verstecken und Gegenstände aufsuchen gehören neben dem gelegentlichen Ballern ebenfalls zum Repertoire der Hauptfigur. Spielzeit Obwohl eine Kritiken von einer Spielzeit von lediglich 1-2 Stunden sprachen, konnte ich mich etwa 3 bis 4 Stunden mit dem Titel beschäftigen. Präsentation Optisch war das Spiel gar nicht mal schlecht. Das Figurendesign (sowohl der…

-

72 Stunden – The Next Three Days

Inhalt John Brennan hat eigentlich alles, was man im Leben braucht: eine schöne Frau, ein gesundes Kind und ein eigenes Haus. Doch als dann eines Morgens ein Polizeitrupp sein Anwesen stürmt und die Gattin verhaftet, bricht dies alles in Scherben.Sie steht unter Verdacht, ihre Chefin ermordet zu haben und die Indizien sind erdrückend. Klarer Fall für John nun alles für die Freilassung zu tun – auch wenn er dabei auf fragwürdige Methoden zurückgreifen muss… Fazit Bei Russell Crowe denke ich in erster Line an actionreiche Werke, mit denen er sich einen durchaus guten Ruf erarbeitet hat. “72 Stunden – The Next Three Days” schlägt allerdings eher den Weg seines “A…

-

Atomic Blonde

Inhalt Berlin kurz vor dem Fall der Mauer. Eine geheime Liste mit Namen sämtlicher Spione macht die Runde und die Geheimdienste aus aller Welt sind nervös. Die britische MI6-Agentin Lorraine Broughton wird in die deutsche Hauptstadt geschickt und soll das Dokument vor der Konkurrenz abgreifen… Fazit Ich weiß nicht genau warum, aber die Agententhematik im Kalten Krieg scheint im Ausland recht beliebt und Berlin wunderbar mysteriös zu sein. Ich kann damit zwar grundsätzlich wenig anfangen, lobe mir aber einen leichtgängigen Action-Thriller wie diesen. Die Handlung war simpel, manchmal aber einen Ticken zu komplex erzählt bzw. wird der Zuschauer mit reichlich Action, Musik und schnellen Szenenwechseln immer mal gekonnt wieder aus…