-

Gamer

Inhalt Kable ist wegen Mordes zur Todesstrafe verurteilt worden, hat aber dank eines neuem Programms die Chance zur Haftentlassung. Er und andere Häftlinge unterziehen sich einer Zellenmanipulation und werden auf ein Schlachtfeld geworfen. Nun können außen stehende Spieler die Kontrolle übernehmen und die lebendigen Spielfiguren durch das Kriegsszenario navigieren. Eine kleiner Hackergruppe sieht den abartigen Zeitvertreib mit Sorge und beginnt das Spiel zu manipulieren. Sie finden den Zocker, der Kable steuert und überreden ihn, den Verlauf des Programms zu ändern – was den Entwicklern natürlich nicht passt… Fazit Schon beim Sichten des Trailer wurde die Handschrift der “Crank-Macher” deutlich und der fertige Film sprudelt nur so voller optischer Spielereien und…

-

Contact

Inhalt Ihr ganzes Leben hat sich Dr. Eleanor Arroway der Kommunikation mit fremden Welten verschworen. Sie gab Jobs an Eliteuniversitäten eine Abfuhr, um beispielsweise am “SETI”-Programm teilnehmen zu können. In einer Phase wo sie von ihren Kollegen verlacht schien, geschieht plötzlich Unglaubliches. Ihr Team empfängt ein Signal aus dem All und die ganze Welt ist in Aufruhr… Fazit Damals wie heute liegt “Contact” eine spannende Geschichte zu Grunde, die noch immer nichts von Ihrer Faszination verloren hat. In ruhigen, teils eindrucksvollen Bildern und mit einem exzellenten Cast sorgt Regisseur Robert Zemeckis dafür, dass man die Umgebung für rund zweieinhalb Stunden vergisst und wunderbar abtauchen kann. Zugegeben, dieser Film ist nichts…

-

Dawn of the Dead (2004)

Inhalt Eine Krankenschwester kommt von ihrer langen Schicht nach Hause und wird am nächsten Morgen erst von einem Kind, dann vom eigenen Mann angegriffen. Sie flüchtet aus dem Haus und muss feststellen, dass sich das merkwürdige Verhalten auf die ganze Nachbarschaft ausgeweitet hat. Menschen werden plötzlich zu blutgierigen Zombies und eröffnen die Hatz auf die Lebenden.Unsere Flüchtige trifft schnell auf eine Gruppe weiterer Überlebender und gemeinsam verschanzen sie sich sodann in einem großen Kaufhaus. Sie säubern zunächst das Innere des Gebäudes und warten dann geduldig auf ihre Rettung… Fazit Ich habe es schon oft geschrieben und bleibe dabei: Remakes sind immer eine heikle Sache und gerade bei überragenden Vorbildern –…

-

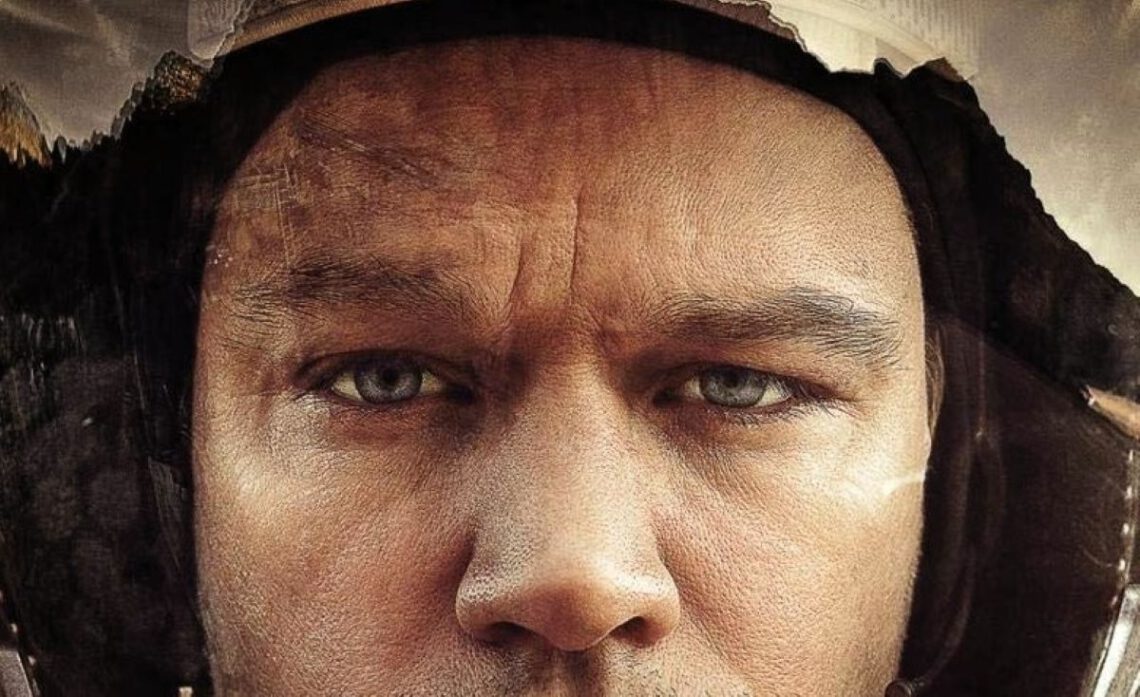

Der Marsianer – Rettet Mark Watney

Inhalt Ein schweres Unwetter beendet eine Mission auf dem Mars vorzeitig. Ein Mannschaftsmitglied wird schwer verletzt und sein Anzug meldet keine Lebenszeichen mehr. Die Crew lässt ihn scherzen Herzens zurück und begibt sich auf den Heimweg. Überraschenderweise ist Kollege Mark Watney jedoch noch am Leben und versucht Kontakt zur Erde herzustellen. Als man ihm Hilfe zusichert, muss er nur irgendwie etliche Tage auf sich allein gestellt überleben… Fazit Mittlerweile 2 mal gesehen und immer wieder für “gut” befunden. Der Marsianer bietet eine spannende Geschichte, die einigermaßen glaubhaft und vor allem sehr unterhaltsam umgesetzt wurde. Das hervorragende Setting lädt zum Versinken ein und die “One-Man-Show” von Matt Damon ist extrem sehenswert.…

-

Das A-Team – Der Film

Inhalt Nach einem zunächst erfolgreichen Einsatz wendet sich das Blatt und Hannibals gesamtes Team landet vor dem Militärgericht. Hier werden die Männer zu hohen Haftstrafen verurteilt, doch nach Monaten in der Zelle gibt es endlich die Gelegenheit zur Richtigstellung der Angelegenheit… Fazit Als Kind hat man gerne das “A-Team” geschaut, doch die Erinnerungen daran waren schon beim damaligen Release des Kino-Reboots arg verschwommen und ein direkter Vergleich gestaltete sich hierdurch für mich als recht schwierig. Sicherlich sind die ikonischen Figuren des Originals in Erinnerung geblieben, doch Details zur Serie an sich waren quasi nicht mehr vorhanden. Für sich genommen wusste der Streifen zu unterhalten und kann für einen lockeren Filmabend…

-

Jurassic World: Die Wiedergeburt

Inhalt Das Leben mit Dinosauriern ist mittlerweile zum Alltag geworden, wobei nur wenige Tiere unser Klima vertrugen und es erneut eine hohe Sterberate gab. Die verbleibenden Giganten leben nun auf Inseln in der Nähe des Äquators und werden von Menschen kaum behelligt. Ein Betreten dieser Gefilde ist sowieso strengstens verboten. Ein Pharmakonzern möchte diese Hürde jedoch umgehen und entsendet einen Trupp von Forschern, um DNA-Proben für die Entwicklung eines neuen Herz-Medikamentes zu gewinnen… Fazit Eigentlich wollte ich mich nicht vom Hype eines neuen “Jurassic Park” (oder “Jurassic World”)-Filmes packen lassen, doch kurz vor seinem Release hatte ich schon mächtig Bock auf das Teil und konnte einem Gang ins Kino trotz…

-

Krieg der Eispiraten

Inhalt In der Zukunft ist Wasser zum wertvollsten Gut der Galaxis geworden. Kontrolliert wird es durch die sogenannten “Templer”, die deswegen regelmäßig von Piraten überfallen werden. Einer dieser Gauner ist Vegas mit seiner schlagkräftigen Truppe – der sich bei einem seiner Raubzüge ausgerechnet in eine waschechte Prinzessin verliebt… Fazit Neben “Krieg der Sterne” und “Indiana Jones” gehörte “Krieg der Eispiraten” zu den Filmen, mit denen ich aufgewachsen bin und die deshalb einen gewissen Sonderstatus bei mir genießen. Eigentlich blicke ich auch heute noch gerne auf diesen Titel zurück, doch die Sichtung am gestrigen Abend hat mich schon ein wenig geschockt. Das Werk war zwar noch exakt so, wie in meiner…

-

Star Force Soldier

Inhalt Schon als Kind wurde er zum Töten erzogen und jegliches Mitgefühl abtrainiert. Todd ist ein Supersoldat, der nun allerdings durch eine neue Generation ersetzt wurde und nach einem harten Kampf auf der Müllhalde gelandet ist. Er überlebt schwer verletzt und wird von Einheimischen wieder ins Leben zurück geholt. Hier wird der gefühlskalte Soldat mit echten Emotionen überhäuft und bricht in Tränen aus… Fazit Obwohl der Streifen noch nie so richtig gut war, hat er sich doch aus dem Stand heraus irgendwie ein gewisses Kultpotenzial erarbeiten können. Der wortkarge Kurt Russell gefiel in der Rolle es eiskalten Soldaten – wobei seine Darbietung schon manchmal ein wenig “zu drüber” erschien und…

-

Dark City

Inhalt Ohne Gedächtnis erwacht John Murdoch in einem Hotelzimmer und findet die Leiche einer jungen Dame vor. Er kann sich an nichts erinnern, muss aber sogleich die Flucht vor sonderbaren Gestalten ergreifen. Dabei erkennt er nun, dass er scheinbar über Kräfte verfügt, die ihn die Umgebung beeinflussen lassen… Fazit Bei seiner allerersten Sichtung fand ich “Dark City” eigentlich noch so richtig gut und verbuchte ihn innerlich als echte Alternative zu beispielsweise “Matrix”, doch am vergangenen Wochenende muss ich diesen Geheimtippfaktor leider etwas relativieren. Optisch mag der Titel über jeden Zweifel erhaben sein. Auch wenn der ein oder andere Effekte mittlerweile etwas Staub angesetzt hat, sorgten die Macher für eine tolle…

-

Batman: The Telltale Series (Nintendo Switch)

Inhalt Der Spieler schlüpft in die Rolle von Milliardär Bruce Wayne, der sich grade aktiv beim Wahlkampf für den neuen Bürgermeister von Gotham engagiert. Scheinbar unterstützt er dabei allerdings die falsche Seite, denn durch eine unvorhersehbare Pressekampagne wird das Andenken seiner Familie gnadenlos in den Schmutz gezogen… Gameplay Wie von Spielen der “Telltale-Serie” gewohnt, liegt der Fokus auch hier abermals auf der Story – welche die meiste Zeit auch recht entspannt und gut vertont an den Mann (bzw. die Frau) gebracht wurde. Meist lauschen wir mehr oder minder ausschweifenden Dialogen und beeinflussen deren Fortgang durch unsere Entscheidungen. Wir können Batman zu einem besonnen oder prügelnden Superhelden mutieren lassen – was…