-

Transporter

Inhalt Frank ist ein Mann, der nur wenige Fragen stellt. Sicher und ohne Murren bringt er Waren von A nach B, ist dabei stets pünktlich und vor allem seinen Prinzipien treu. Eines Tages schaut er sich jedoch seine Transportware etwas genauer an und entgeht kurz danach auch noch einem Sprengstoffattentat. Noch wissen seine Auftraggeber nicht, dass sie sich offensichtlich mit dem falschen Mann angelegt haben… Fazit So richtig, richtig supergut war “Transporter” in meinen Augen zwar nie, doch für einen kurzweiligen Abend ist die französische Produktion dennoch immer wieder zu gebrauchen. Der Film lebte von einem hervorragend aufgelegten Statham, dessen Actioneinlagen damals auch noch sehr frisch und nicht minder sehenswert…

-

Holy Night – Demon Hunters

Inhalt Ba Woo und seine Kollegen sind waschechte Dämonenjäger und haben schon so manchen Exorzismus hinter sich gebracht. Selbst die Polizei vermittelt ihnen Aufträge und arbeitet in verzweifelten Fällen gerne mit der ungewöhnlichen Truppe zusammen. Eines Tages jedoch werden sie zu einer scheinbar normalen Geisteraustreibung berufen und dabei vor ihre größte Herausforderung gestellt… Fazit Für mich versprach schon das Cover einen kurzweiligen Actionspaß, doch das Gesamtergebnis konnte nach einen launigen Auftakt dann leider nicht mehr ganz mit den Erwartungen mithalten. Während das Treiben mit ordentlich Action und flotten Sprüchen am Anfang noch zu gefallen musste, fühlte sich der Rest dann wie eine Fahrt mit gezogener Handbremse an. Aus einem wilden…

-

The Closet

Inhalt Nach dem Tod der Frau zieht ein Architekt mit seiner Tochter in ein neues Haus Abseits des Trubels der Großstadt. Er kann hier zwar in Ruhe arbeiten, doch die kleine Ina fühlt sich hier vernachlässigt und beginnt scheinbar mit imaginären Freunden zu sprechen. Als sie dann eines Tages verschwindet und alle polizeilichen Maßnahmen ins Leere führen, bietet sogar ein Exorzist seine Hilfe an… Fazit Asiatische Horrorfilme schwanken in ihrer Qualität und sind so nicht pauschal eine Empfehlung wert. Im Euroshop habe ich nun “The Closet” für einen schmalen Taler einsacken können – und zumindest für diesen kleinen Invest eine Empfehlung für Genrefreunde aussprechen. Der Streifen lebte von einer mysteriösen…

-

Ich steh auf dich

Inhalt Nachdem die Beziehung mit Babi in die Brüche ging, hat Hugo die letzten zwei Jahre in London verbracht. Nun ist er zurück in Spanien und trifft neben alten Freunden und Feinden unerwartet auch eine neue Liebe… Fazit “Ich steh auf dich” knüpft genau da an, wo der Vorgänger aufgehört hat und alles fühlt sich ab der ersten Minuten auch recht vertraut an. Erneut haben die Macher verschiedene Elemente miteinander vermischt, es nicht bei einer reinen Liebesschnulze belassen und den eher untypischen Seheindruck wiedermal perfekt untermauert. Neben Dramatik, blutigen Nasen und erneuten Motorradrennen ging es bei der Entwicklung von allen Charakteren einen Schritt nach Vorn. Obwohl nur zwei Jahre vergangen…

-

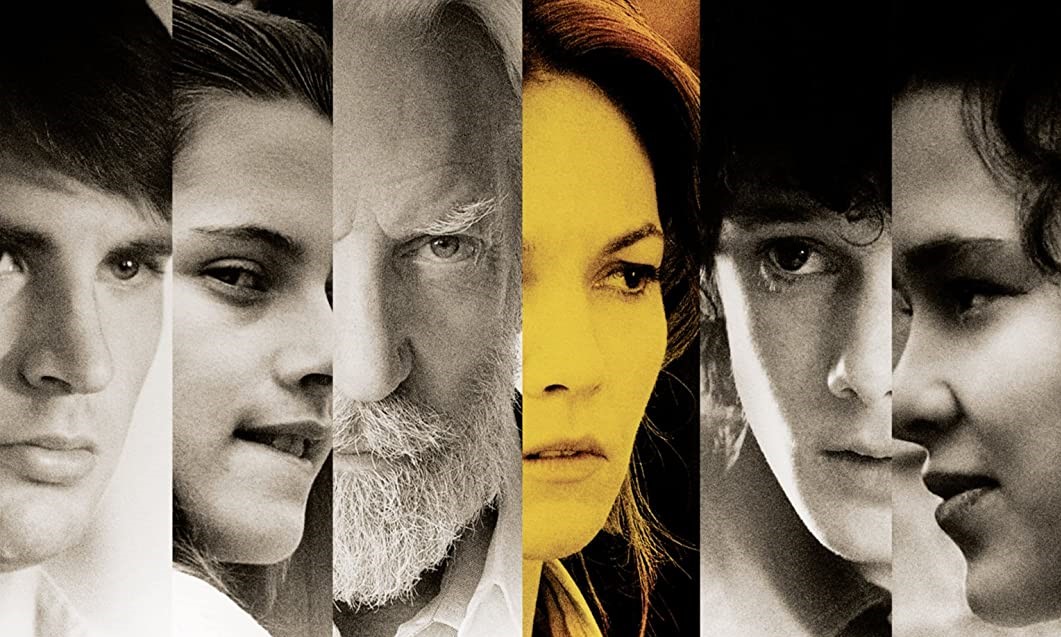

Drei Meter über dem Himmel

Inhalt Unter wilden Umständen lernen sich die schüchterne Babi und der Draufgänger Hugo kennen und entgegen aller Erwartungen auch irgendwann lieben. Die wilde Romanze steht allerdings unter keinem guten Stern, da sie Abseits aller Liebelei aus völlig unterschiedlichen Welten stammen und die Begeisterung im Elternhaus nicht gerade groß ist… Fazit Mittlerweile habe ich diesen Streifen schon einige Male gesehen und bin noch immer von seiner ungewöhnlichen Machart bzw. seinen sorgfältig gezeichneten Figuren begeistert. Nicht nur optisch, sondern vor allem auch von seinen groben Zügen hebt sich dieser Titel allgemein vom Mainstream aus Hollywood ab, sorgte für neu entfachte Begeisterung für Produktionen aus Spanien. “Drei Meter über dem Himmel” als Liebesschnulze…

-

Pay the Ghost

Inhalt Auf einer Halloween-Parade verschwindet der kleine Sohn von Mike Lawford und der angehende Professor scheint hieran zu zerbrechen. Fast ein Jahr lang begibt er sich auf Spurensuche und nervt die Polizei. Erst spät erinnert er sich allerdings an die letzten Worte seines Nachwuchs und nun stellt sich die Frage, welches Geist er denn bezahlten solle… Fazit “Pay the Ghost” basiert wohl auf einer Kurzgeschichte und das merkt man diesem Streifen leider auch oftmals an. Die Handlung war arg simpel und fühlte sich oftmals mit nichtssagenden Szenen gestreckt ab – um dann wiederum in einem relativ unspektakulären Finale und verbleibenden Fragezeichen zu münden. Die Leistung von Cage ging in Ordnung,…

-

Versuchung – Wie weit gehst du?

Inhalt Die Beziehung eines jungen Ehepaares leidet unter immenser Arbeitsbelastung auf beiden Seiten. Statt romantischer Reise nach Paris wird geackert und die Romantik rückt immer weiter in den Hintergrund. Da er sich während der Nacht jedoch hin und wieder nach Draußen schleicht, stellt sie ihm eine fatale Falle und spannt die Lage noch weiter an… Fazit Ehrlich gesagt hat mir das Cover ein wenig mehr Erotik suggeriert, doch beim FSK12-Flatschen hätte man nicht allzu viel aufreizende Bilder erwarten können. Glücklicherweise konnten Darsteller und Handlung dann aber diesen Fauxpas überspielen, am Ende einen doch recht brauchbaren – und seinen Namen gerechten – Film abliefern. Trotz zuweilen wilder Outfits und einem leicht…

-

Osiris

Inhalt Mitten auf dem Schlachtfeld taucht ein Raumschiff auf und holt eine Truppe Soldaten an Board. Noch ehe die Männer die Lage richtig einschätzen können, sind auch schon gleich ein paar unfreundliche Aliens hinter ihnen her… Fazit Selten zuvor hat mich ein Film so sehr genervt wie dieser. Nicht etwa wegen seiner schwachen Handlung, die ungeniert bei Aliens und Predator abkupferte oder wegen dümmlicher Dialoge – viel mehr aufgrund seiner minutenlangen Ballereinlagen, die zwangen die Lautstärke der Soundbar auf ein Minimum zu reduzieren. Dabei waren die Gefechte nicht einmal gut choreografiert oder sonstwie herausragend gestaltet. Mit schnellen, fast schon Epilepsie erregenden Schnitten und buntem Blitzgewirr wird der Zuschauer malträtiert und…

-

Pitch Black – Planet der Finsternis

Inhalt Eine Crew stürzt auf einem unbekannten Planeten ab und muss sich nun irgendwie in der Einöde organisieren. Neben diversen Siedlern und Ordnungshütern, hat jedoch auch Sträfling Riddick überlebt und versetzt nach seiner Flucht die Anderen in leichte Panik… Fazit “Pitch Black” bot in Grunde wenig Neues und bediente sich altbewährter Mechaniken – doch die Integration von Vin Diesel aka Riddick sorgte hier für eine besondere Würze, die zu zünden wusste und den Weg für weitere Fortsetzungen (mit dem Fokus auf diese Figur) frei machen konnte. Ansonsten war “Pitch Black” solide, aber nirgendwo richtig überragend. Das Setting und Charakterdesign ging in Ordnung, riss aber keine Bäume aus. Optisch gab es…

-

Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung

Inhalt Prinzessin Zelda ist in einen Zeit-Strudel gefallen und weit in der Vergangenheit – noch zu Beginn des bekannten Königreiches Hyrule gelandet. Schnell freundet sie sich mit dem damaligen Herrscher und dessen Frau an, kann ihre ungewöhnliche Geschichte auch glaubwürdig verkaufen – doch schon bald wird sie in verehrende Schlachten hineingezogen… Gameplay “Chronik der Versiegelung” ist ein Spin-Off der bekannten “Zelda-Reihe” und ordnet sich (wie auch seine direkten Vorgänger Hyrule Warriors bzw. Zeit der Verheerung) bei den Action-lastigeren Titel ein, beschränkt Rollenspielelemente auf das Nötigste. Genau genommen handelt es sich quasi um eine “Dynasty Warriors”-Variante mit angepassten Figuren und Zwischensequenzen. Das Spielprinzip ist erwartungsgemäß simpel. Auf einer Karte suchen wir…