-

Atemlos – Gefährliche Wahrheit

Inhalt Für ein Schulprojekt muss Nathan Harper ein Referat über vermisste Menschen schreiben und stößt dabei auf einer Webseite auf ein Bild aus seiner Kindheit. Als er seine Eltern zur Rede stellt, stürmt auch schon ein Killerkommando das Haus und der Jugendliche begibt sich auf die Flucht… Fazit Taylor Lautner dürfte seinerzeit wegen “Twilight” in der Gunst des angestrebten Zielpublikums ganz oben gestanden haben, doch für mich als älteres Semester waren mit Sigourney Weaver, Mikael Nyqvist und Maria Bello auch ein paar Highlights in Sachen Darsteller zugegen. Obwohl der Streifen obendrein mit einer FSK12-Freigabe daher kam, ging es vergleichsweise actionreich und überaus ernst zur Sache. Die Handlung erfand zwar grundsätzlich…

-

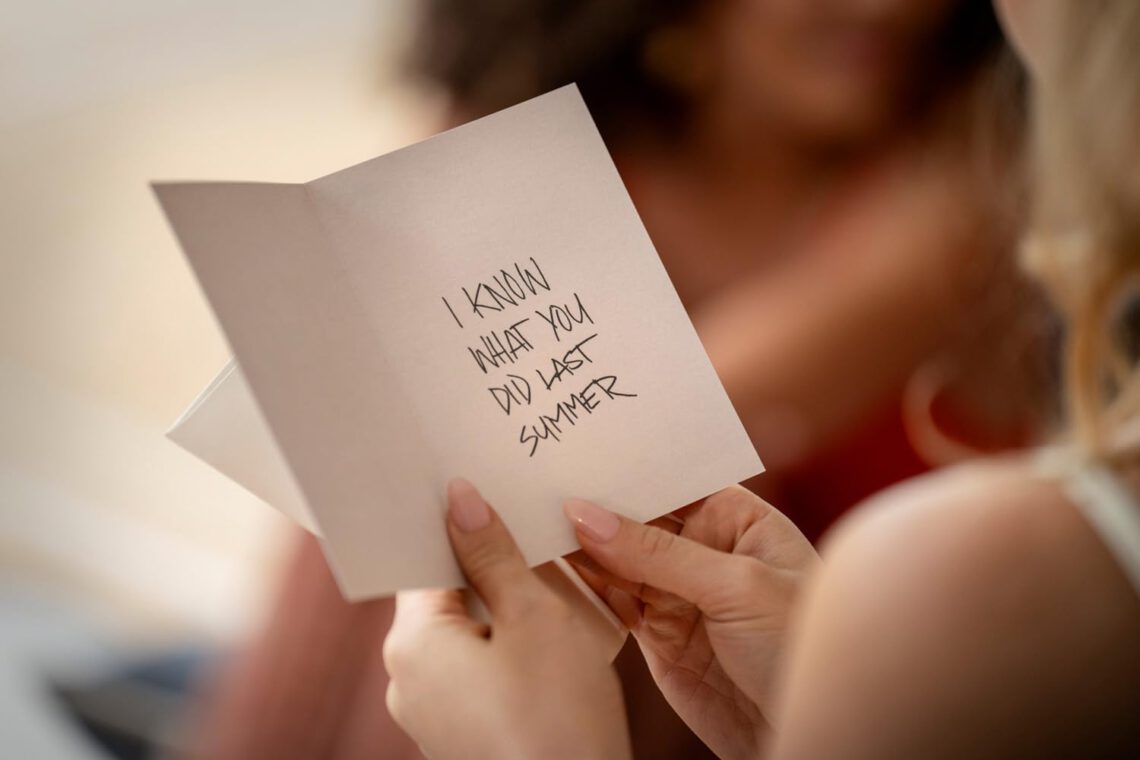

Ich weiß, was Du letzten Sommer getan hast (2025)

Inhalt Unter Drogenkonsum verursachen fünf Freunde einen fatalen Verkehrsunfall und begehen daraufhin überstürzt eine Fahrerflucht. Ein Jahr später erhalten sie eine ominöse Karte mit dem Text “Ich weiß, was Du letzte Sommer getan hast” und kurz daraufhin beginnt eine schreckliche Mordserie. Die jungen Leute verdächtigen sich gegenseitig und sehen natürlich auch große Parallelen zu den Ereignissen aus dem Jahr 1997… Fazit Für die Einen ist es Superman, für die Anderen Jurassic World: Die Wiedergeburt und für mich tatsächlich die Neuauflage dieses Horrorklassikers. Ich habe mich zwar sehr auf die Wiederkehr der Saurier gefreut, doch auf den mordenden Fischers tatsächlich umso mehr. Für mich sollte es der Streifen des Jahres sein,…

-

Heart Eyes – Der Pärchen-Killer

Inhalt Pünktlich zum Valentinstag macht ein Killer das Land unsicher und verschwindet daraufhin wieder für den Rest des Jahres. Die Polizei steht vor einem großen Rätsel, aber möglicherweise kann das unfreiwillig zusammengeschusterte Paar Ally und Jay an diesem Pärchentag etwas gegen den Freak ausrichten… Fazit Die Macher bezeichnen diesen Titel als Slasher-Romcom und haben damit eigentlich alles gesagt. Auf der einen Seite erhalten wir einen vergleichsweise blutigen Slasher, auf der anderen Seite werden deftige Einlagen durch viel Humor und zumindest angedeuteter Romantik recht stark entkräftet – so dass nicht nur hartgesottene Splatterfans auf ihre Kosten kommen dürfen. Der Film an sich war erwartungsgemäß simpel gestrickt und von Zufällen am laufenden…

-

Die Sieger

Inhalt Bei einem Einsatz trifft eine Sondereinheit der Polizei auf einen ehemaligen Kollegen, doch die Vorgesetzten versuchen dies zu vertuschen und als Hirngespinst abzutun. Als die SEK-Beamten weitere Recherchen vornehmen, häufen sich die Todesfälle in deren Umfeld… Fazit Mit diesem Streifen wollte man unbedingt an den Erfolg von Hollywood-Filmen anknüpfen, vielleicht sogar internationalen Erfolg einheimsen. Damals war das Resultat allerdings schon eher enttäuschend und im nun von mir gesichteten Directors Cut ists leider nicht viel besser geworden. Über weite Teile wirkt der Film zusammengestückelt und wirr. Ein roter Faden ist zwar irgendwo vorhanden, geht in wilden Zusammenschnitten (in der Langfassung sogar mit wechselhafter Bildqualität) hin und wieder fast vollständig verloren.…

-

Die Prophezeiung

Inhalt Krankenschwester Maggie bekommt unverhofft Besuch von ihrer drogenabhängigen Schwester und muss sich nach deren Verschwinden um das von ihr zurückgelassene kleines Baby kümmern. Jahre vergehen und die kleine wuchs gut gehütet bei ihrer Tante auf, doch plötzlich fordert ein Anführer einer mysteriösen Sekte das Kind ein… Fazit Schon bei seinem damaligen Release im Jahre 2000 waren weder Handlung, noch Umsetzung etwas Besonders und daran hat sich nun bei erneuter Sichtung nicht viel getan. “Die Prophezeiung” hält sich an bekannte Genrestandards, erfindet das Rad nachwievor nicht neu – lieferte aber (nicht zuletzt wegen einer tollen Kim Basinger) unterhaltsame Kost ab. Vielleicht lag es an den Qualitäten der Macher, vielleicht aber…

-

Dunkle Enthüllung

Inhalt Nach dem Tod eines großen Regisseurs bekommt seine ehemalige Studentin Jeanie die Ehre der Inszenierung der “Salome”-Oper. Zunächst ist die ehrgeizige Dame auch voller Herzblut, doch je weiter sie sich mit der Thematik des Stückes befasst, desto mehr Abgründe und unschöne Erinnerungen keimen auf… Fazit “Dunkle Enthüllung” ist ein Streifen, der es mir nicht leicht gemacht hat und trotz magerer Bewertung meinerseits aber durchaus einen genaueren Blick für sein Zielpublikum sein kann. Atom Egoyan verwendet hier die pompöse Kulisse der Oper für ein Drama, welches verschiedene Dinge auf einmal abhandelt und uns dabei ganz unverhohlen offen ein perfides Theaterstück aus der Vergangenheit vorsetzt. Themen wie sexueller Missbrauch oder der…

-

Notorious B.I.G.

Inhalt Schon als kleiner Knabe wusste Christopher Wallace genau, was er will. Er möchte aus seinen einfachen Verhältnissen ausbrechen, nicht mehr wegen seines Gewichtes verspottet werden und eine Menge an Kohle erwirtschaften – auch, wenn es vor seiner großen Kariere im Musikgeschäft erst einmal mit Drogen geschehen muss… Fazit Im Film eiferte B.I.G. seinem Vorbild und späteren Kumpel 2Pac nach, in der Realität war deren Schicksal am Ende dann leider auch ganz ähnlich. Mit “Notorious B.I.G.” erzählt Regisseur George JR. Tillmanns die Geschichte eines talentierten Künstlers, der allerdings auch viele Ecken und Kanten besaß. Im Großen und Ganzen war die Umsetzung gelungen. Natürlich fehlt mir hier einiges an Fachkenntnisse, doch…

-

Sucker Punch

Inhalt Um an das Erbe zu kommen hat der Stiefvater Frau und Kind erschlagen, die zierliche Babydoll in ein Sanatorium einweisen lassen. Hier wird die junge Dame mit weiteren Traumata konfrontiert und so flüchtet sie in Gedanken in ihre eigene Welt – wo sie mit Superkräften ausgestattet den Kampf gegen finstere Mächte übernimmt… Fazit Der Begriff “Style over Substance” wurde extra für Filme wie diesen geschaffen. Zwar bot “Sucker Punch” eine gar nicht mal so schwache Rahmenhandlung – doch aufgrund deren eher halbherzigen Umsetzung und dem Fokus auf hübsche Inszenierung rückte diese ganz weit in den Hintergrund. Während andere Regisseure auf tiefgründigere Ansätze zurückgreifen, konzentrierte sich Zack Synder auf die…

-

Wolfman

Inhalt Schon lange hat Lawrence Talbot seine Heimat nicht mehr besucht, doch das Verschwinden seines Bruders bringt ihn nun doch wieder zurück. Alsbald steht er dabei seinem strengen Vater gegenüber und Erinnerungen an eine schwierige Kindheit keimen auf… Fazit Richtig “ernste” Werwolf-Filme sind in den letzten Jahrzehnten eher Mangelware geworden und umso erfreuter war man damals über “Wolfman”. Nach unzähligen Teenie-Verwurstungen gab es endlich mal wieder einen klassischen Grusel und dabei haben Regisseur Joe Johnston und seine Riege an hochwertigen Schauspielern alles richtig gemacht. Natürlich erfand “Wolfman” das berühmte Rad nicht neu und servierte uns eine im Grunde recht konservative Geschichte – doch für meinen Geschmack war dies genau die…

-

Mission: Impossible – The Final Reckoning

Inhalt Die freigesetzte künstliche Intelligenz hat sich weltweit ausbreiten und bereits diverse Atomwaffensteuerungen unterschiedlicher Regierungen in seinen Besitz bringen könnte. Ethan und seinem Team bleibt nicht mehr viel Zeit, um einen Dritten Weltkrieg zu verhindern und die Menschheit somit zu retten… Fazit Getreu dem Motto “Höher, schneller und weiter” wollte sich diese Fortsetzung auch nicht Lumpen lassen und der markanten Agenten-Reihe einen pompösen Abschluss verleihen. Ich habe mir extra noch einmal den direkten Vorgänger angeschaut und gestern Abend voller Freude den Stream von “The Final Reckoning” gestartet – doch bereits nach kurzer Zeit war zu verspüren: wir werden keine Freunde. Als IT`ler knabbere ich noch immer an der seltsamen Handlung…